霧島岑神社(きりしまみねじんじゃ)

霧島岑神社(きりしまみねじんじゃ)

神社の由緒

創建は不詳ですが、瓊瓊杵命の天孫降臨に始まると伝えられている日本最古の歴史的神社である言われています。社殿は、古くは霧島山の高千穂の峰の中腹に鎮座していましたが、度重なる噴火により焼失、再建、遷座が幾度も繰り返され、現在に至っています。

天孫降臨の聖地として御祭神には、天照大神より命を受けこの地に降り立った「瓊瓊杵命(ににぎのみこと)」をはじめ、妻となった「木花咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと)」、その子と妻である「彦火々出見命(ひこほほでみのみこと)=山幸彦」と「豊玉姫命(とよたまひめのみこと)」、ニニギノミコトの孫とその妻である「鸕鷀草葺不合命(うがやふきあえずのみこと)」、「玉依姫命(たまよりひめのみこと)」の皇祖日向三代が鎮座し、家内安全・子孫繁栄・縁結び・子宝・子育てにご利益があるとされています。

また、十世紀のころ、天台宗の僧侶性空上人が霧島山周辺の5箇所に夷守神社ほか四社を創建し、霧島岑神社と合わせて「霧島六社権現」と称し、霧島岑神社をその六社の中央権現としています。現在の鎮座地は、明治6年に夷守神社を霧島岑神社に合祀したあと、夷守神社があった場所に霧島岑神社を遷移したものとなっています。

>>>宮崎神話が5分で理解できる簡単解説ページ

境内入り口の二の鳥居

境内入り口の二の鳥居

みどころ

神社入り口の仁王像

仁王とは本来仏教の寺院において仏敵辛寺院を守るために門に置かれた一対の半裸形の金剛力士像をいいます。一般に、口を開けた阿形、口を閉じた吽形ともに勇猛・威嚇の相をとります。神社である霧島岑神社に仁王像があるのは、神仏習合を今に伝えるものであると考えられます。

霧島岑神社の仁王は雛守大権現時代に奉納された像です。ここ西諸県の郷は江戸時代の中期1716年(享保元年)の2月の新燃岳の巨大噴火で甚大な被害を受けたおり、霧島山の怒りの鎮魂、災害からの復興、五穀豊穣祈願などの祈りとして奉納されたものです。

参道入口の仁王像

参道入口の仁王像

厳かな雰囲気の表参道

本殿までまっすぐ続く表参道は、両サイドを森林に囲まれた森のトンネルをくぐり抜けていくイメージで、厳かな空気が漂い、この空間を抜けることで穢れが清められる様な感じがする参道です。苔に覆われた石段も神秘的な空間へいざなうための演出となっています。

本殿へは、北参道を通って車で直接行くことができますが、この表参道を通ることを強くおすすめします。龍は

表参道

表参道

雲龍巻柱(うんりゅうまきばしら)

江戸時代の文久2年(1862年)に社殿が再建されたときに造られた龍と瑞雲を絡ませた彫刻が施されている柱で、小林市の有形文化財に指定されています。彫刻の龍は、向かって右側の口を開いた阿形(あぎょう)が水の神様「ミズハノメノカミ」、左側の口を閉じた吽形(うんぎょう)が雨乞いの神様「五帝龍神」です。龍は雲の化身と言われていて、雲・雨・雷・を司る龍神が彫られた柱の奥の本殿に稲の神様のニニギノミコトがいるというのは、五穀豊穣を願う一つの物語になっているそうです。

他の地域の雲竜巻き柱には色彩が施されているものが多いのですが、霧島岑神社の雲竜巻き柱は白木のままで、保存状態もよく貴重な文化財となっています。

雲龍巻柱

雲龍巻柱

室町時代の古石塔

神社境内の拝殿に向かって左側の階段を上って右側へ30mほどのところにあります。

夷守神社の別当「三峯山宝光院承和寺」の跡地に立つ石塔で、中央に梵語で「バン」と彫られていて、金剛界大日如来を表しています。真言密教系の僧が1500年に寄進したと書かれています。

室町時代の古石塔

室町時代の古石塔

繭神社

少しめずらしい形をした本殿で、お社には蚕の繭が奉納されています。御祭神は「大気都比売命(オオゲツヒメノミコト)」で蚕を生んだ神様です。

神話上では、お腹を空かせたスサノオノミコトをもてなすため、オオゲツヒメノミコトはとても美味しい料理を振舞うのですが、その料理はオオゲツヒメノミコトの吐しゃ物や排泄物から作られていて、それを知ったスサノオノミコトが汚物を食べさせたと怒って殺してしまうという話です。その時の死体からさまざまな穀物が生まれ日本の国土を豊かにしたと伝えられています。目からは稲が生まれ、耳からは粟が生まれ、鼻からは小豆が生まれ、お尻からは大豆が生まれ、そして頭から生れたのが「蚕」でした。

繭神社

繭神社

お熱の神サァ

表参道入り口にそびえたつ巨木で、宮崎県のの巨樹100選にの一つに選ばれるイチイガシの樹です。樹齢はおよそ400年、幹回りは590㎝、樹高は38mもある巨木です。

この木の根本は祠になっており、古より「お熱の神サァ」と言い伝えられており、子供が熱を出したときにここにお参りし、病気の平癒・健やかな成長を祈願したと伝えられています。

地区の古老の話では、竹(コサンダケ、ニガタケ等)を腕ほどの大きさに束ねてお供えし、祈りを捧げていたそうです。神社によると今でも多くの参拝があるそうです。

お熱の神サァ

お熱の神サァ

もてなしの手水舎

入り口仁王像を過ぎた表参道入り口のすぐ左手にある手水舎です。きれいな花が浮かべられていて、参拝する方へのおもてなし心配りが感じられて嬉しいですね。

手水舎

手水舎

ひなまつり

霧島岑神社では、毎年三月三日のひな祭りに合わせて、2月下旬から3月上旬の約2週間にかけて拝殿内にひな人形が飾られます。地域住民の方から寄付されたひな人形だそうです。

美しく華麗な七段の雛飾りがいくつも並ぶ姿は社殿を華やかに彩ります。雛飾りの奥には本殿の入り口に設けられている雲龍巻柱も間近で見ることができます。ぜひこの時期に合わせてご参拝してみてください。

ひなまつり期間の拝殿

ひなまつり期間の拝殿

華麗なひな飾り

華麗なひな飾り

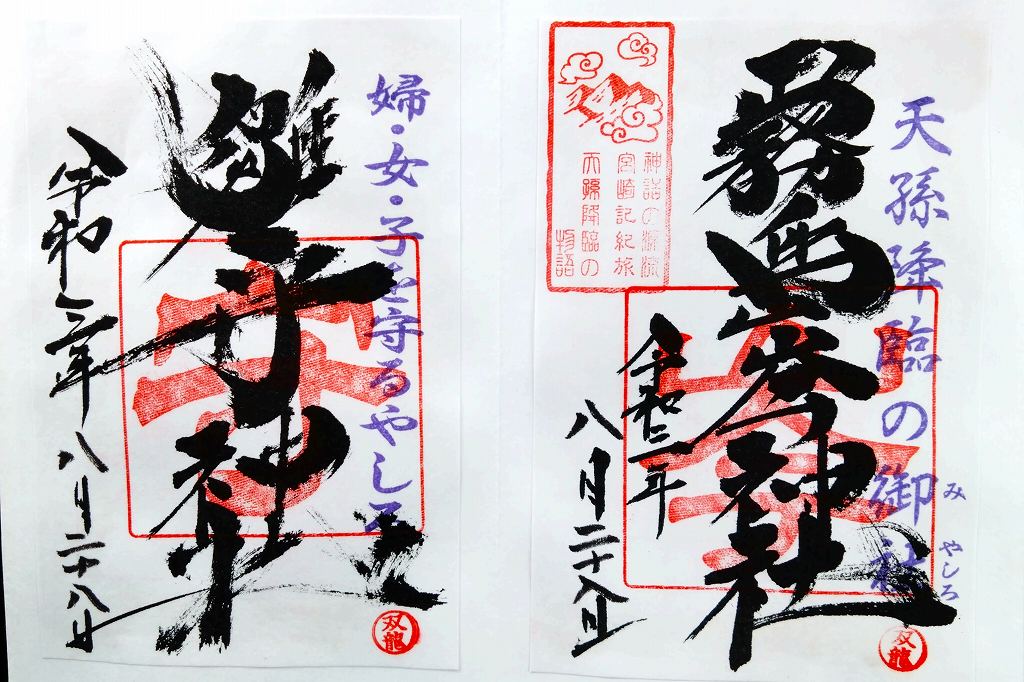

御朱印

霧島岑神社の御朱印です。力強い筆圧で見事な御朱印です。霧島岑神社では合祀された「夷守神社(ひなもりじんじゃ)」の御朱印も一緒に頂けます。(写真左が夷守神社、右が霧島岑神社)

初穂料は600円で、境内脇の社務所で頂けます。受付の時間は9:00~17:00となっています。

おしゃれでリーズナブルなおすすめの御朱印帳

神社の御朱印を集めてみませんか。御朱印帳に御朱印を集めていくと、旅のちょっとした日記としての役割もありますし、神様のご加護がいただけるお守りとしての役割もあります。オシャレでリーズナブルな御朱印をご紹介しますのでご覧になってみてください。

神社の概要

住 所:宮崎県小林市大字細野4937番地

電 話:(0984)23-3364

御 際 神:瓊々杵尊(ににぎのみこと)

木花咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと)

彦火々出見尊(ひこほほでみのみこと)

豊玉姫命(とよたまひめのみこと)

鸕鷀草葺不合尊(うがやふきあえずのみこと)

玉依姫命(たまよりひめのみこと)

御 神 徳:家内安全・子孫繁栄・縁結び・子宝・子育て

創 建:不詳

アクセス

小林市内からは県道104号線を、えびの市、高原町方面からは「みやまきりしまロード」を進んでください。小林以内からは高速道路の手前右手にあります。みやまきりしまロードからは、小林市街地へ続く県道104号線へ入り高速道路の高架をくぐったらすぐ左手にあります。

“霧島岑神社(きりしまみねじんじゃ)” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。