船引神社(ふなひきじんじゃ)

船引神社(ふなひきじんじゃ)

神社の由緒

創建は平安時代末期と伝わっており、全国的に八幡神社が多く建てられた時代に、船引神社も八幡神社として東海道相模国湯井郷の鎌倉八幡宮の霊神を勧請し創建されています。ご祭神は仲哀天皇、神功皇后、応仁天皇で、八幡神社の御祭神として、厄除開運、学業成就、武運長久、病気平癒などの御神徳があるとされています。農業の盛んなこの地域の土地を守る産土神(うぶすながみ)として地域の方から親しまれている神社です。

社殿は神社に残る棟札によると、1548年(天文十七年)、1654年(承応三年)、1727年(享保十二年)などに社殿が再興されており、現在の拝殿は1850年(嘉永三年)に再興され、その後幾度かにわたり改修が行われています。

船引神社鳥居

船引神社鳥居

みどころ

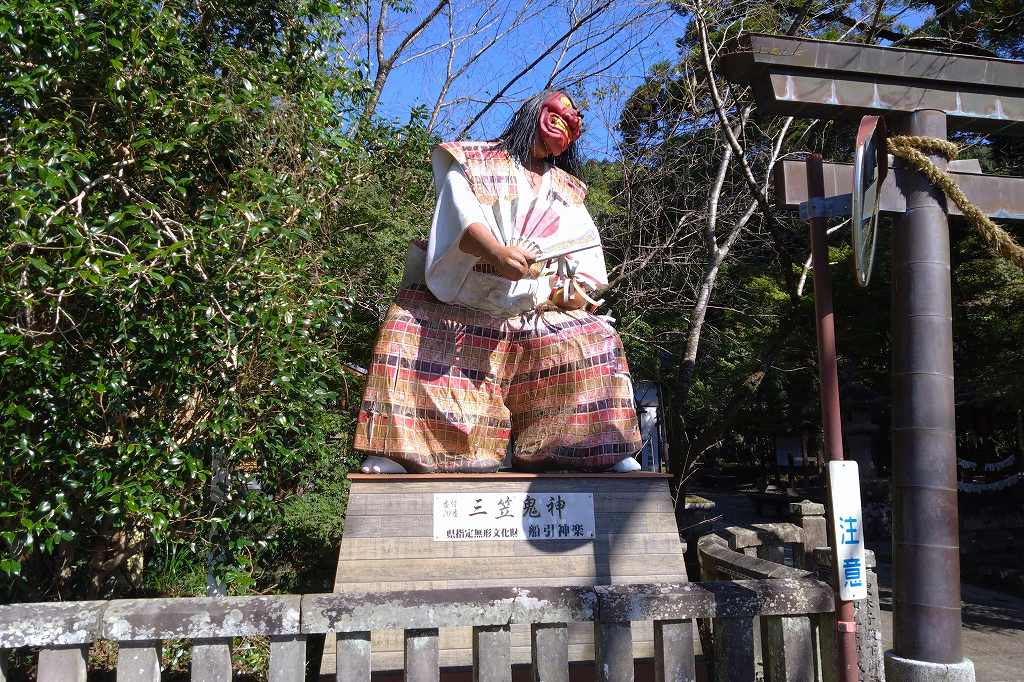

三笠鬼神像

神社入り口の鳥居横に建つ船引神楽の代表的な舞「三笠鬼神」をモチーフにした高さ約4メートルの像です。2006年に建てられたものが老朽化したため、船引神楽保存会が修復し、2018年に再設置されたものです。三笠鬼神像は井上和昭という三笠鬼神を長年舞ってこられた神楽舞手の方をモデルにしているそうです。

三笠鬼神像

三笠鬼神像

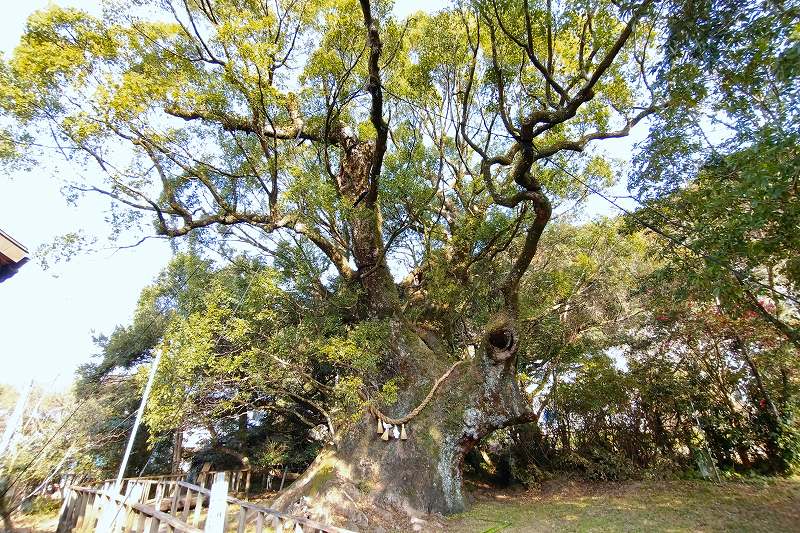

清武の大クス

社殿の裏手に高くそびえる御神木のクスノキで、祭神八幡大神にちなんで、別名「八幡楠」とも呼ばれています。樹齢は約900年といわれており、根周り18m、幹周り13.2m、高さは26mもあり、昭和26年6月9日に国の天然記念物に指定されています。根元の幹は地上8mくらいまでが空洞で、その底は8畳ほどの広さになっており、戦時中は防空壕にも使われたそうです。

神社が財政難に陥った際、大クスを切り倒して樟脳にすることが決まったものの、その日の夜に狐が大騒ぎをしたため、切り倒す話は取りやめになったという伝説もあるそうです。

台風で、大きな枝が折れて弱った時期もあったそうですが、今元気な姿を取り戻しつつあるということです。

御神木の「八幡楠」

御神木の「八幡楠」

防空壕にも使われた幹の穴

防空壕にも使われた幹の穴

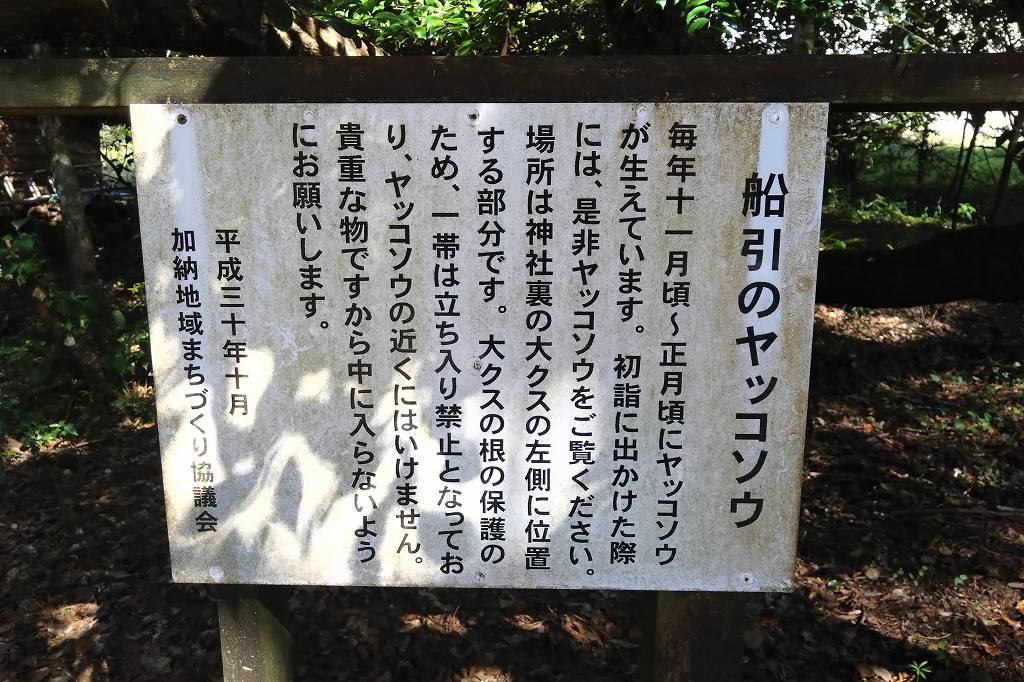

船引のヤッコソウ

御神木がある周辺のシイの木の根元にはヤッコソウが自生しています。毎年11月中旬~正月頃には可憐な花を咲かせ、訪れる人の目を楽しませています。

ヤッコソウは、シイの木の根に群で生える寄生植物で、高さは約5~7㎝ほどになります。鱗片葉が十字形に対生した外観が「奴(やっこ)」に似るためヤッコソウと呼ばれています。沖縄から九州、四国の南部のみに分布する極めて珍しい植物で、市指定天然記念物であるほか、絶滅危惧種としてレッドデータブックにも掲載されています。

船引のヤッコソウ

船引のヤッコソウ

雲龍巻き柱

船引神社本殿の向拝柱には、雲の中を泳ぐ竜が浮き彫りにされています。柱の高さは2m35㎝、幅は25~30㎝で、嘉永6年(1853)11月吉日の日付と、宮崎本郷北方の大工川崎伝蔵の墨書が残されています。この種の雲竜巻柱は、県内では、県北の延岡藩領と県央から県西にかけての薩摩藩領・幕府領に多く見られ、粟野神社(現宮崎市高岡町)や本庄八幡神社(現国富町)などに例を見ます。船引神社の雲龍巻き柱は昭和61年3月31日に宮崎市の有形文化財に指定されています。

雲龍巻き柱

雲龍巻き柱

神楽殿

船引神社では、県指定無形文化財である船引神楽が元旦と春分の日に奉納されます。船引神楽は、高千穂町など山村部に伝わる夜神楽とは異なり、昼間に舞われる春神楽や作神楽と言われる日神楽(ひかぐら)です。農業が盛んな地域であることもあって、稲作をする一連の動作が神楽の舞の中にあります。また、笛や太鼓の調子が一番ごとに違うため、神楽の一番だけを取っても、大変見応えがあると言われています。

神楽殿

神楽殿

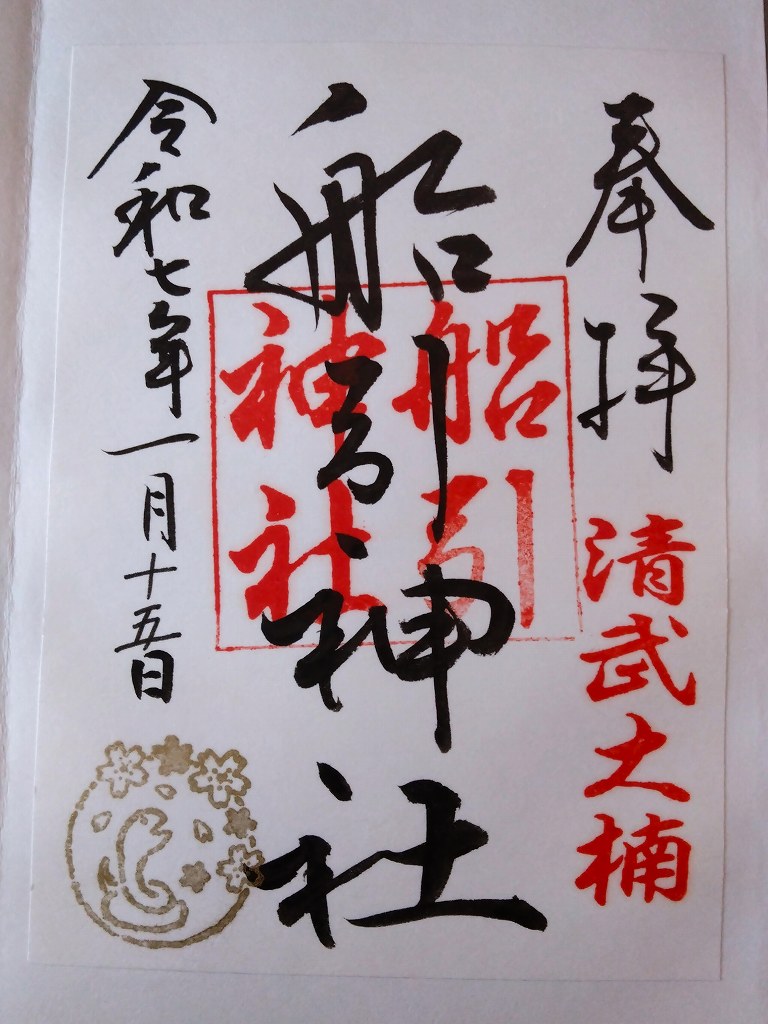

御朱印

拝殿に書置きが置いてありますので、初穂料300円を賽銭箱へ入れていただきます。

船引神社の御朱印

船引神社の御朱印

おしゃれでリーズナブルなおすすめの御朱印帳

神社の御朱印を集めてみませんか。御朱印帳に御朱印を集めていくと、旅のちょっとした日記としての役割もありますし、神様のご加護がいただけるお守りとしての役割もあります。オシャレでリーズナブルな御朱印をご紹介しますのでご覧になってみてください。

神社の概要

住 所:宮崎市清武町船引6622番地

電 話:(0985)85-1628

御 際 神:足仲彦尊(たらしなかつひこのみこと):仲哀天皇

譽田別尊(ほんだわけのみこと):神功皇后

息長足姫尊(おきながたらしひめのみこと):応神天皇

御 神 徳:厄除開運、学業成就、武運長久、病気平癒

創 建:1087年(寛治元年)丁卯九月十五日

アクセス

宮崎市から国道269号線を清武・田野方面へ向かい、ベアーズモール清武がある交差点から県道13号線(髙岡郡司分線)を西へ進みます。500mほど進むと道路上に「船引神社」と書かれた小さな看板があるので、その小道を300mほど入っていくとあります。住宅地の中にありわかりにくいのでカーナビや地図アプリを利用して行かれた方が良いと思います。